Группы патогенности. классификация патогенности, действующая на территории российской федерации

Содержание:

- Виды патогенов

- Кишечная палочка

- Наиболее распространенные признаки дисбактериоза

- Прогноз

- Лечение

- Классификация патогенности Всемирной Организации Здравоохранения

- Бактерии во рту

- Факторы патогенности

- Еще одна система

- Факторы патогенности

- Факторы патогенности

- Опасен или нет – вот в чем вопрос

- Работа с микроорганизмами

- Патогенность, токсичность и вирулентность

- Изучить и обезвредить

- Определение

- Причины COVID-19

- Классификация ВОЗ

- Два слагаемых одной опасности

Виды патогенов

Кишечная палочка

Наиболее распространенные признаки дисбактериоза

Специалисты выделяют 4 стадии дисбактериоза кишечника, симптомы которых имеют несколько существенных отличий. Первая и вторая фазы практически никогда не проявляются клинически. Пациенты, которые очень внимательно прислушиваются к своему организму, могут заметить появление легкой слабости, утомляемости, небольшого чувства тяжести в области солнечного сплетения, образование газов и урчание в кишечнике.

Ощущение боли часто сопровождает дисбактериоз

Однако чаще всего человек не придает этому должного значения, списывая на стрессы, нехватку витаминов, недосыпание, переутомление и другие факторы, которые в последнее время для многих стали нормой жизни.

Когда наступает третья стадия, начинают проявляться следующие признаки интенсивного размножения патогенной микрофлоры в кишечнике:

- Диарея, развивающаяся в результате усиления перистальтики кишечника, нарушения функции всасывания воды и интенсивного синтеза желчных кислот. На четвертой стадии кал становится зловонным, может содержать примеси слизи, крупных непереваренных кусочков пищи, прожилки или сгустки крови. У людей преклонного возраста дисбактериоз чаще проявляется в виде запоров, когда организм не может самостоятельно очистить кишечник от каловых масс. Для этого требуются клизмы или слабительные препараты.

- Частые вздутия живота в результате развития бродильных процессов и усиленного газообразования, сопровождающиеся болью. Вздутие тонкого кишечника провоцирует боли вокруг пупка. Образование газов в толстом отделе проявляется болевой реакцией в нижней правой части живота.

- Явления интоксикации, к которым относятся тошнота, рвота, повышение общей температуры тела, слабость, частые головные боли.

Так как в результате нарушения всасывания питательных веществ организм недополучает необходимые витамины и минералы, то на четвертой стадии дисбактериоза наблюдаются:

- сухость кожи;

- бледность кожи и видимых слизистых оболочек;

- стоматиты, гингивиты и прочие воспалительные явления в ротовой полости.

Очень остро на нехватку биологически активных веществ реагируют волосы и ногти. Они истончаются, начинают ломаться, становятся тусклыми и безжизненными.

Прогноз

Прогноз на выздоровление во многом зависит от состояния здоровья пациента и его образа жизни. Если человек молод, ведет активный образ жизни, обладает крепким иммунитетом — заболевание обычно проходит в более легкой степени. Прогноз — благоприятен.

Лица с ослабленным иммунитетом, обычно являющиеся людьми пожилого возраста во многих случаях переносят болезнь более тяжело. Здесь Важным фактором является своевременное обращение к врачам за медицинской помощью и скорости применения лечебной терапии.

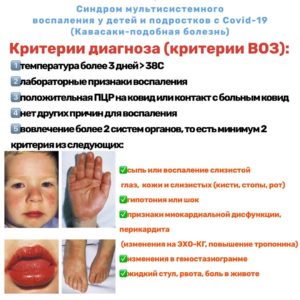

Летальность от COVID-19 на основании статистики Китайских ученых в зависимости от возраста составляет:

- От 0 до 9 лет — 0 случаев.

- От 10 до 39 лет — 0,2%;

- От 40 до 49 лет — 0,4%;

- От 50 до 59 лет — 1,3%;

- От 60 до 69 лет — 3,6%;

- От 70 до 79 лет — 8%;

- От 80 лет и старше — 14,8%.

Главным виновниками увеличения смертности у людей более пожилого возраста являются — ослабленный иммунитет, наличие хронических заболеваний (сахарный диабет, хронические инфекции и пр., сердечно-сосудистые болезни).

Лечение

Выявление условно-патогенной флоры не является показанием к назначению лечения. Только значительное ее преобладание над представителями нормальной микрофлоры требует внешнего вмешательства. Для коррекции дисбактериоза используются:

- пробиотики – препараты из бактерий (лакто, бифидо), вытесняющие условно-патогенную флору;

- пребиотики – вещества, создающие благоприятный для роста собственной микрофлоры условия (лактулоза);

- бактериальные фаги – специальные вирусы, уничтожающие бактерии.

Любое лечение требует внимания специалиста (инфекциониста или гастроэнтеролога).

Рекомендуем почитать:

Обнаружены дрожжевые грибы в кале у ребенка: опасно ли это и нужно ли лечение?

В продолжение темы обязательно читайте:

- Кишечная палочка: о бактерии, ее виды, патогенные и непатогенные штаммы

- Эшерихиоз: подробно об инфекционном заболевании

- Как проявляется и лечится ротавирусная кишечная инфекция?

- Подробно о дисбактериозе и методах его лечения (диета, препараты)

- Кишечная инфекция: симптомы и методы лечения (диета, препараты)

- Дисбактериоз кишечника у детей: симптомы и лечение (диета, препараты)

- Бактериологический посев (бак посев) кала: суть, подготовка и проведение анализа

- Дизентерия: как проявляется и лечится заболевание?

- Анализ кала на дизгруппу: суть, подготовка и сдача анализа

- Энтерококки: о бактерии, нормальное и патологическое существование

Классификация патогенности Всемирной Организации Здравоохранения

Всемирной организацией здравоохранения был предложен свой вариант классификации, однако ими настоятельно рекомендуется использовать ее только для лабораторной работы. Классификация, принятая в США, Канаде, Японии, а также используемая ВОЗ(WHO), отличается от существующей в России обратным порядком: микроорганизмы наиболее высокой степени патогенности у них отнесены к 4-й группе.

Группа риска

Название группы риска

Оценка риска

Группа риска I

Отсутствие или низкая индивидуальная и общественная опасность

Микроорганизм, потенциально не являющийся возбудителем заболеваний человека или животных

Группа риска II

Умеренная индивидуальная опасность, низкая общественная опасность

Патогенный микроорганизм, который может вызвать заболевание, но не представляет серьезного риска для персонала, населения, домашнего скота или окружающей среды

Неосторожность в лаборатории может вызвать инфекцию, однако существуют доступные лечебные и профилактические меры. Риск распространения ограничен.

Группа риска III

Высокий индивидуальный и низкий общественный риск

Патогенный агент, который обычно вызывает серьезное заболевание человека или животных, но, как правило, не распространяется от больного к здоровому

Существуют эффективные лечебно-профилактические процедуры.

Группа риска IV

Высокий индивидуальный и общественный риск

Патогенный агент вызывает обычно серьезное заболевание у человека или животных и легко распространяется от больного к здоровому или опосредованно. Эффективных мер в большинстве случаев не существует.

Бактерии во рту

Факторы патогенности

Еще одна система

Факторы патогенности

К факторам патогенности относят: адгезию и колонизацию, агрессию, инвазию, пенетрацию и способность микробов вырабатывать токсины.

Адгезия или слипание, обеспечивается гликокаликсами клеток, различными физико-химическими механизмами. На поверхности патогенов имеются особые рецепторы, которые обеспечивают соединение с эпителиальными клетками дыхательной системы, ЖКТ.

Пенетрация – проникновение внутрь эпителиальных клеток, лимфоцитов, лейкоцитов, где клетки патогенных бактерий размножаются, а сама клетка разрушается.

Инвазия – способность проникать через слизистую в близлежащие ткани заражаемого организма.

Агрессия – проникновение с подавлением иммунной защиты клеток хозяина. Это вещества разного происхождения, которые входят в клеточные стенки патогенных микробов. Они способны подавлять фагоцитоз, миграцию лейкоцитов.

Факторы патогенности

К факторам патогенности относят: адгезию и колонизацию, агрессию, инвазию, пенетрацию и способность микробов вырабатывать токсины.

Адгезия или слипание, обеспечивается гликокаликсами клеток, различными физико-химическими механизмами. На поверхности патогенов имеются особые рецепторы, которые обеспечивают соединение с эпителиальными клетками дыхательной системы, ЖКТ.

Пенетрация – проникновение внутрь эпителиальных клеток, лимфоцитов, лейкоцитов, где клетки патогенных бактерий размножаются, а сама клетка разрушается.

Инвазия – способность проникать через слизистую в близлежащие ткани заражаемого организма.

Агрессия – проникновение с подавлением иммунной защиты клеток хозяина. Это вещества разного происхождения, которые входят в клеточные стенки патогенных микробов. Они способны подавлять фагоцитоз, миграцию лейкоцитов.

Опасен или нет – вот в чем вопрос

Предложенный Всемирной организацией здравоохранения вариант классификации, исходя из уровня болезнетворности, широко используется в лицензионных лабораториях и состоит из четырех основных категорий:

- К первой группе патогенности классификации относят микробы, которые не несут ни индивидуальной, ни общественной опасности. Принято считать, что вероятность возникновения инфекции от контакта с представителями этой группы патогенности ничтожно мала.

-

Ко второй группе отнесены бактерии, которые несут умеренный риск обществу. Они могут вызывать заболевания у отдельных индивидов, причиной часто является нарушение иммунитета. Например, язвенная болезнь 12-перстной кишки.

- К третьей группе по классификации относятся микроорганизмы, которые несут высокий индивидуальный риск, но незначительный общественный. Такие микробы вызывают тяжелые болезни, которые требуют специального медикаментозного лечения. Но «перепрыгивать» с одной живой особи на другую они не умеют. В качестве представителя третьей группы патогенности можно выделить Clostridium botulinum. По усвоению углерода он относится к гетеротрофам и вызывает тяжелую интоксикацию у жертвы, которая приводит к поражению нервной системы.

-

Микробы четвертой группы особо опасны как для отдельных лиц, так и для общества в целом. Они приводят к тяжелым заболеваниям, которые очень сложно поддаются лечению. Инфекция легко циркулирует среди животных и людей, очень плохо поддается профилактике и становится виновником эпидемий. Чумная палочка стала поистине злым роком человечества, который уносил десятки тысяч жизней, опустошал деревни и города. Современная медицина научилась побеждать смертоносного врага с помощью антибиотиков.

Анализ на наличие микроорганизмов 3-4 групп проводят в специальных лабораториях, которые имеют лицензию на работу с опасными инфекциями, с соблюдением всех требований безопасности.

Работа с микроорганизмами

Каждый вид бактерий имеет свои особенности. Так, натуральная оспа или вирус гриппа требует от сотрудников лабораторий создания особых условий

Крайне важно соблюдение определенной техники безопасности

Для работы с 3, 4 группой патогенности разработан стандарт СП 1.3.2322-08. В нем прописаны все требования к персоналу, лаборатории, методам работы с патогеном. Здесь же описаны все нормы, которые должны выполняться при работе с туберкулезной палочкой, бактериями, вирусами, в том числе с вирусом натуральной оспы.

Документ описывает, каким способом должно проводиться обеззараживание инструментов, пробирок, диагностических и экспериментальных приборов, оборудования.

Патогенность, токсичность и вирулентность

Патогенность — полидетерминантная, генотипическая характеристика определенного организма, ответственная за создание специфических структур(напр. капсула, экзотоксины) или отвечающая за поведение, нарушающее целостность тканей организма животных или человека.Патогенность характеризуется специфичностью, то есть способностью вызывать типичные для определенного возбудителя патофизиологические и морфологические изменения в определенных тканях и органах, при условии естественного для него способа заражения.Чаще всего соответствуют определенному типу инфекционного заболевания с соответствующей клиникой и патоморфологией.

Условно-патогенные организмы — это естественные обитатели различных биотопов организма человека, вызывающие заболевания при резком снижении общего или местного иммунитета. К ним относят, например, клещ Demodex folliculorum.

Вирулентность — количественная мера патогенности, измеряемая чаще всего в специальных единицах LD50 — минимальная смертельная доза, равная наименьшему количеству патогена, который при определенном способе заражения вызывает гибель 50 % зараженных животных. Вирулентность также связана с токсигенностью — способностью организма патогена синтезировать токсин, негативно влияющий на функции восприимчивого организма. Различают эндо- и экзотоксины.

Изучить и обезвредить

Болезнетворностью бактерии наделила сама природа. У патогенных организмов есть возможность вызывать аномальные изменения в тканях, и с этим человек ничего сделать не может.

Но повысить или понизить вирулентность искусственными методами человечеству под силу. В перечень таких приемов входит вакцинирование. Патогенные культуры длительное время выращивают вне живых организмов в специальных питательных растворах. А для ослабления факторов вирулентности к ним добавляют сулему, желчь, карболовую кислоту и т.д. Полученные таким образом вакцины используют в медицине и в сельском хозяйстве для профилактики инфекционных заболеваний.

Вакцинирование защищает от опасных заболеваний

Вакцинирование защищает от опасных заболеваний

Для изменения вирулентности патогенных микроорганизмов также используют:

- высушивание;

- воздействие солнечных лучей;

- пассирование — проведение инфекции от больного к здоровому организму через определенные виды животных;

- модификацию генотипа штамма.

Бактерии – старожилы на нашей планете, поэтому они отлично научились выживать в разных условиях. И люди часто являются для них лишь временным пристанищем. Но ценой такого знакомства с микробами может стать потеря здоровья, а порой и жизни. Какую бы классификацию ни придумали ученые, здоровье всегда находится в руках самого человека. Соблюдение личной гигиены, полноценное питание, отказ от вредных привычек значительно укрепят иммунитет. А у микроорганизмов, которые относятся к группам патогенности, останется очень мало шансов нанести вред.

Определение

Условно патогенные микроорганизмы (УПМ) представляют собой обширную группу бактерий, вирусов, простейших и грибов, которые живут в симбиозе с человеком, но при определенных условиях способны вызывать патологические процессы. В перечень самых известных и распространенных из них входят представители родов:

- Proteus;

- Enterobacter;

- Streptococcus;

- Escherichia;

- Pseudomonas;

- Candida;

- Aspergillus и многие другие.

Ученые не могут обозначить четкую границу между непатогенными, патогенными и условно патогенными микроорганизмами, так как их патогенность во многих случаях определяется состоянием микроорганизма. То есть микрофлора, выявленная в ходе исследования у совершенно здорового человека, может вызвать тяжелое заболевание с летальным исходом у другого индивида.

Поэтому условно патогенные микробы часто называют оппортунистами, так как, исходя из определения, они используют любую благоприятную возможность для интенсивного размножения.

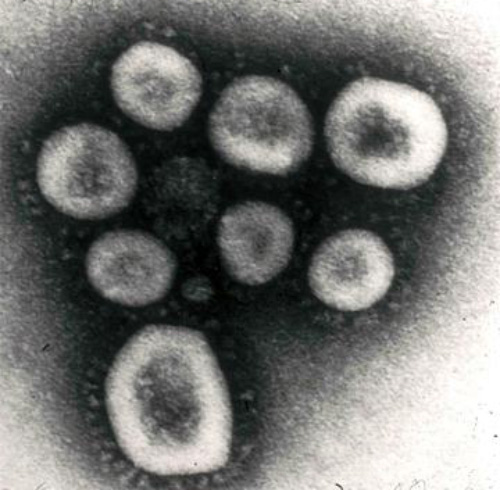

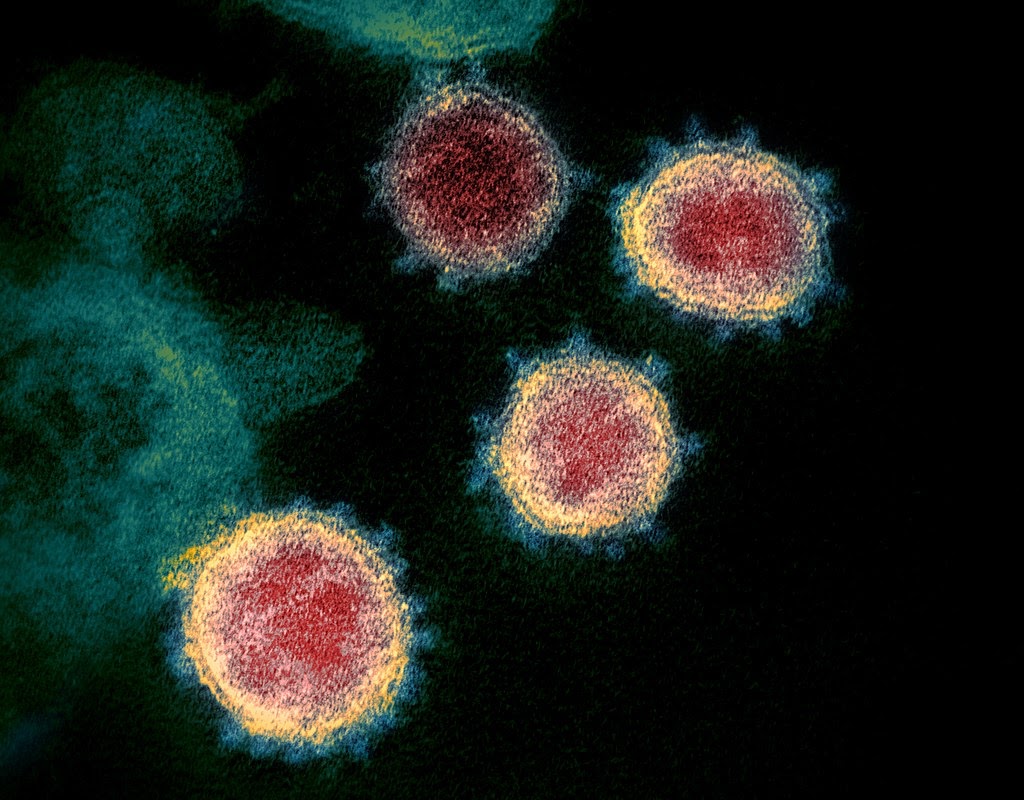

Причины COVID-19

Возбудитель COVID-19 – коронавирус SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), который ранее называли 2019-nCoV (2019-Novel Coronavirus, Wuhan coronavirus).

Резервуар инфекции — инфицированные люди, летучие мыши, змеи.

При обследовании и опроса пациентов выяснилось, что многие из них питались продуктами, приобретенными на местном китайском рынке животных и морепродуктов Хуанань. Причем, в пищевом рационе у них присутствовали блюда из летучих мышей и змей.

Как оказалось позже, новый коронавирус очень схож по генетике на другой вирус из семейства коронавирусов — SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome), забравший не один десяток жизней в 2002 г., и – его резервуаром также являются летучие мыши и змеи. В связи с этим, одно из названий 2019-nCoV – «Wuhan seafood market pneumonia virus».

Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 происходит следующими путями:

- Воздушно-капельный – заражение происходит при нахождении на небольшом расстоянии (до 1-1,5 м) от носителя инфекции, во время его кашля или чиханья, когда здоровый человек вдыхает в потоком воздуха распыленные микрокапельки с патогеном. Выделенные с чиханьем или кашлем «вирусные» капельки также могут оседать на различные поверхности, после контакта с которыми, здоровый человек, может потрогать части лица (нос, рот, глаза, сделать расчес на лице) и также заболеть;

- Алиментарный (фекально-оральный путь) – попадание инфекции во внешнюю среду с испражнениями больного и обратное заражение других людей через грязную воду, продукты, контаминированные руки;

- Контактно-бытовой.

А вот аэрогенным способом по последним данным от ВОЗ новый коронавирус не распространяется, т.е. с потоками воздуха он не перемещается. Только в составе микрокапель от носителя.

В группу риска входят:

- Лица с ослабленной иммунной системой;

- Медработники;

- Люди, живущие в антисанитарии;

- Люди, проживающие с больным в одной помещении;

- Люди, которые кушают мышей, змей и других экзотических для стран СНГ представителей животного мира.

Классификация ВОЗ

По классификации ВОЗ, выделяют также четыре группы патогенности, но в обратном порядке. К первой группе относятся все микроорганизмы, обладающие низким уровнем опасности. Сюда входят бактерии, грибки, паразиты, не способные вызывать болезни у совершенно здоровых людей, животных.

Вторая группа включает микроорганизмы с умеренной степенью индивидуального риска. Сюда входят патогены, не представляющие серьезной опасности для здоровья. Контакт с этими микробами редко вызывает инфекцию, серьезную патологию.

К третьей группе относятся патогены, которые обычно провоцируют серьезные болезни, но не способны распространятся контактным путем и легко излечиваются антипаразитарными, противомикробными препаратами.

В четвертую группу входят все патогены, вызывающие серьезные недуги. Чаще всего они сложно поддаются лечению и могут легко передаваться от человека к человеку.