Коронавирусная болезнь covid-19: неиспользованные возможности терапии

Содержание:

- Факторы, провоцирующие гемосиндром

- Лечение ДВС-синдрома

- Патогенез

- Клинические проявления

- Причины ДВС-синдрома

- Ожидаемые отклонения

- Признаки и симптомы ДВС-синдрома

- Стадии развития и формы ДВС-синдрома

- ДВС-синдром: что это такое?

- Диагностика ДВС-синдрома

- Симптоматика ДВС-синдрома

- ДВС-синдром у детей

- Профилактика

- Лечение ДВС-синдрома

- Лечение

- Этиология

- Какие изменения происходят в организме и как это проявляется?

- Тромбоз: норма или патология?

- Диагностика ДВС-синдрома

- Диагностика

- Лечение

- Стадии развития и формы ДВС-синдрома

Факторы, провоцирующие гемосиндром

Лечение ДВС-синдрома

Патогенез

Основные звенья патогенеза ДВС-синдрома

1. Начальная активация гемокоагуляционного каскада и тромбоцитов эндогенными факторами: тканевым тромбопластином, лейкоцитарными протеазами, продуктами распада тканей, опухолевыми прокоагулянтами;

2. Персистирующая тромбинемия с повышением уровня её маркеров в крови (РФМК и D-димеров);

3. Истощение системы физиологических антикоагулянтов со значительным снижением содержания в плазме антитромбина III, протеина С, плазминогена и повышением уровня тромбомодулина в плазме крови;

4. Системное поражение сосудистого эндотелия и снижение его антитромботического потенциала;

5. Образование микросгустков крови и блокада микроциркуляции в органах-мишенях (мозг, надпочечники, почки, печень, желудок и кишечник (субсиндром полиорганной недостаточности) с развитием дистрофических и деструктивных нарушений в них).

6. Активация фибринолиза в зоне блокады микроциркуляции и истощение его резервов в общей циркуляции;

7. Потребление факторов гемокоагуляции и тромбоцитопения (и — патия) потребления, приводящие к системной кровоточивости и терминальной гипокоагуляции вплоть до полной несвертываемости крови (геморрагическая фаза синдрома);

8. Нарушение барьерной функции слизистой оболочки желудка и кишечника с трансформацией асептического ДВС-синдрома в септический;

вторичная тяжелая эндогенная интоксикация.

Клинические проявления

Помимо данных лабораторных методов исследования, в диагностике ДВС-синдрома важное значение занимает клиника. В тяжелых случаях, когда поражаются легкие, почки, появляются характерные кожные изменения и кровотечения, диагноз не вызывает сомнений, однако при подострых и хронических формах течения диагностика бывает затруднительна и требует тщательной оценки клинических данных

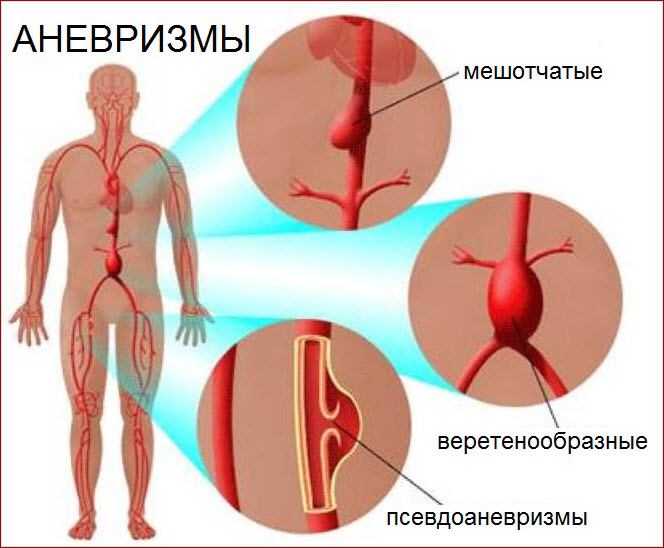

Поскольку основным патогенетическим звеном развития ДВС-синдрома является усиленное тромбообразование в сосудах микроциркуляторного русла, то страдать, прежде всего, будут те органы, в которых хорошо развита капиллярная сеть: легкие, почки, кожа, головной мозг, печень. Тяжесть течения и прогноз зависят от степени блокады микроциркуляции тромбами.

кожные проявления ДВС-синдрома – самые заметные для непрофессионального взгляда

Основные клинические признаки довольно типичны и обусловлены распространенными тромбозами, кровоточивостью и, как следствие, недостаточностью различных органов.

- Кожа, как хорошо кровоснабжаемый орган, всегда вовлекается в патологический процесс, в ней появляется характерная геморрагическая сыпь вследствие мелких кровоизлияний, очаги некрозов (омертвения) на лице, конечностях.

- Поражение легких проявляется признаками острой дыхательной недостаточности, симптомами которой будет выраженная одышка вплоть до остановки дыхания, отек легких вследствие повреждения мелких сосудов и альвеол.

- При отложении фибрина в сосудах почек развивается острая почечная недостаточность, проявляющаяся нарушением образования мочи вплоть до анурии, а также серьезными электролитными изменениями.

- Поражение головного мозга выражается в кровоизлияниях, влекущих неврологические расстройства.

Помимо органных изменений, будет наблюдаться склонность к наружным и внутренним кровотечениям: носовым, маточным, желудочно-кишечным и др., а также к образованию гематом во внутренних органах и мягких тканях.

В целом, клиника ДВС-синдрома складывается из симптомов полиорганной недостаточности и тромбогеморрагических явлений.

Причины ДВС-синдрома

Поскольку ДВС не является самостоятельным заболеванием, то без какого-то воздействия, активирующего систему коагуляции, он не возникает. Наиболее частые причины его возникновения:

- Инфекции – сепсис, септический шок, тяжелые бактериальные и вирусные поражения;

- Различные виды шока (травматический, инфекционно-токсический, гиповолемический и др.), терминальные состояния;

- Травмы, в том числе травматичные хирургические вмешательства (пересадка органов, протезирование клапанов сердца), использование аппаратов искусственного кровообращения и гемодиализа при проведении оперативных вмешательств;

- Онкологические заболевания, особенно лейкозы и распространенные формы рака;

- ДВС-синдром в акушерстве – массивные кровотечения, преждевременная отслойка плаценты, эмболия околоплодными водами;

- При беременности в случае возникновения поздних токсикозов (эклампсия, преэклампсия), резус-конфликте матери и плода, внематочной беременности и др.;

- Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, гнойно-воспалительные процессы внутренних органов.

Таким образом, ДВС-синдром сопровождает большинство тяжелых заболеваний и терминальные состояния (клиническая смерть, последующие реанимационные мероприятия). На этапе установления их наличия, гиперкоагуляция либо уже имеется, либо разовьется в случае, если не принять соответствующих профилактических мер.

У новорожденных детей, родившихся здоровыми и в срок, ДВС-синдром встречается крайне редко. Чаще он бывает при тяжелой гипоксии, родовых травмах, эмболии околоплодными водами (в этом случае его признаки будут и у матери, и у плода), дыхательных расстройствах.

гемофилияболезнь Виллебранда

Ожидаемые отклонения

- Изменения в виде лейкопении (падении лейкоцитов < 4* 10^9/л) присутствуют у трети больных.

- Лимфопения (лимфоциты <19%) отмечается у 83% пациентов. Она связана с иммунодефицитом, развивающимся при тяжелой вирусной инфекции.

- Характерно умеренное падение тромбоцитов (100-170 *10^9/л). Оно обусловлено иммунной реакцией организма против вирусных антигенов, связывающихся с поверхностью тромбоцитов. Это может приводить к повышенной кровоточивости, образованию кожных кровоизлияний в виде синяков, кровотечениям. У умерших от COVID на фоне тяжелого или крайне тяжелого течения болезни отмечался более выраженный дефицит тромбоцитов (ДВС-синдроме).

-

Гематокрит (отношение клеток крови к количеству плазмы) может расти с учетом потерь жидкости при лихорадке, одышке, рвоте и поносе. При инфузионной терапии или регидратации показатель должен поддерживаться не ниже, чем 0,35/л. Норма гематокрита:

- мужчины – 40-48% (0,4-0,48);

- женщины – 36-42% (0,36-0,42).

Признаки и симптомы ДВС-синдрома

Стадии развития и формы ДВС-синдрома

Существуют разнообразные подходы к классификации тромбогеморрагического синдрома: по этиологии, особенностям патогенеза и клиническим проявлениям.

Исходя из механизмов возникновения, выделяют следующие стадии ДВС-синдрома:

- Гиперкоагуляции – характеризуется поступлением в кровь тромбопластина, запускающего процесс свертывания крови и тромбообразование;

- Коагулопатия потребления – интенсивный расход факторов свертывания, последующее увеличение фибринолитической активности (как защитный механизм против массивного тромбоза);

- Стадия гипокоагуляции – в результате расходования компонентов свертывающей системы наступает несвертываемость и дефицит тромбоцитов (тромбоцитопения);

- Восстановительная стадия.

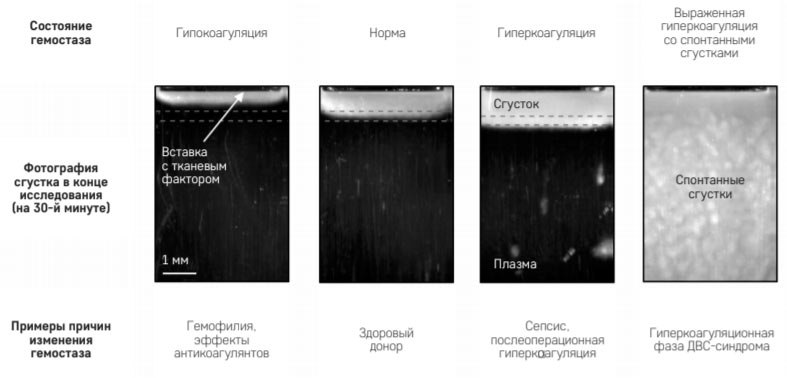

тромбодинамика фибринового сгустка при различных состояниях свертывающей системы

Таким образом, при воздействии повреждающего фактора, например, травмы или кровотечения, запускается защитный механизм – тромбоз, но неконтролируемый расход факторов свертывания приводит к их дефициту и неизбежной гипокоагуляции, что выражается в выраженной кровоточивости. Если больному повезет и своевременно будет оказана вся необходимая квалифицированная помощь, то наступит восстановительная фаза с остаточными тромбозами.

Стоит отметить, что процесс тромбоза происходит в микроциркуляторном русле и носит генерализованный характер, поэтому в патологический процесс вовлекаются все органы и ткани, что создает тяжелейшие нарушения в их работе.

Инициирующие факторы и основные звенья патогенеза ДВС-синдрома

Клиническая классификация ДВС-синдрома подразумевает выделение следующих форм:

- Острый;

- Подострый;

- Хронический;

- Рецидивирующий;

- Латентный.

Существует так называемый молниеносный ДВС-синдром, для возникновения которого достаточно нескольких минут. Особенно часто этот вариант встречается в акушерстве.

Острый ДВС-синдром длится от нескольких часов до нескольких суток и сопровождает травмы, сепсис, хирургические операции, переливания больших количеств крови и ее компонентов.

Подострое течение характерно для хронических инфекционных процессов, аутоиммунных заболеваний (например, системная красная волчанка) и продолжается несколько недель.

Хронический ДВС возможен при тяжелых заболеваниях сердца и сосудов, легких, почек, при сахарном диабете. Такая форма может длиться несколько лет и наблюдается в терапевтической практике. При нарастании признаков тромбогеморрагического синдрома происходит прогрессирование того заболевания, которое явилось его причиной.

ДВС-синдром: что это такое?

Диагностика ДВС-синдрома

В некоторых случаях появление первых признаков ДВС-синдрома позволяет правильно установить диагноз, так как существуют заболевания тяжелой формы, которые практически в 100% случаев сопровождаются нарушением гемостаза. К таким патологическим состояниям следует отнести: шок различной этиопатогенетической природы, генерализованная форма сепсиса, ожоговая болезнь с большой площадью поражения, укусы ядовитых змей.

Однако существует ряд заболеваний, затрудняющих своевременную диагностику ДВС-синдрома, так как при них наблюдается большое количество симптомов, не характерных для нарушения гемостаза (лейкоз, системная красная волчанка). В такой ситуации рекомендовано применение дифференцированного подхода к распознанию нарушений гемостаза, который заключается в проведении полного спектра коагуляционных тестов. В пользу развития ДВС-синдрома в этом случае свидетельствует выраженная тромбоцитопения, отклонения показателей коагулограммы и значительное повышение содержащихся в плазме продуктов разрушения фибриногена.

Первым этапом диагностических мероприятий при подозрении на развитие ДВС-синдрома является проведение комплекса лабораторно-инструментальных методов обследования пациента непосредственно в палате (определение показателей свертывания, качественный анализ кровяного сгустка и расчет протромбинового времени, определение нарушений в параметрах тромбоэластограммы, паракоагуляционные тесты).

Впоследствии этот объем диагностических манипуляций дополняется специфическими пробами: антикоагуляционный тест, процент содержания продуктов разрушения фибриногена в плазме, пробы с токсинами змеиного яда.

В целях подбора наиболее рационального лечения больному обязательно необходимо провести лабораторный анализ содержания антитромбина III, а также исследование плазмы пациента на предмет чувствительности к воздействию препаратов гепаринового ряда.

Ни в коем случае нельзя оценивать каждый лабораторный показатель в отдельности, так как не существует единого специфического теста, на основании которого можно с уверенностью диагностировать ДВС-синдром. Например, выраженная тромбоцитопения, которая наблюдается при ДВС-синдроме в 90% случаев, может быть признаком другой патологии (системная красная волчанка, аутоиммунная тромбоцитопения).

Ошибочно считать, что больные, страдающие ДВС-синдромом, подлежат только исследованиям показателей гемостаза. В связи с тем, что данная патология затрагивает все структурные единицы человеческого организма, рекомендовано применять всесторонний подход к обследованию пациента (определение изменений гематокрита, развернутый анализ показателей крови, определение уровня гипоксемии, уровень электролитов в крови, биохимическое исследование крови).

Длительный период гиперкоагуляции и спонтанная агрегационная способность тромбоцитов, а также постепенное увеличение уровня продуктов разрушения фибриногена, свидетельствует в пользу хронического течения ДВС-синдрома, диагностика которого возможна уже в терминальном состоянии пациента. Хронический тип течения ДВС-синдрома наблюдается у онкологических пациентов, а также при тяжелой застойной сердечно-сосудистой недостаточности.

Хронический ДВС-синдром, который наблюдается у пациентов, страдающих миелопролиферативными заболеваниями, проявляется высокой вязкостью крови, повышенным гематокритом, микроциркуляторными нарушениями во всех органах с образованием мелких очагов инфаркта.

При хронической почечной недостаточности, напротив, активируется коагуляционное звено гемостаза, развивающееся на фоне выраженной анемии и тромбоцитопатии. Пациенты, находящиеся на хроническом гемодиализе, отличаются тяжелой степенью ДВС-синдрома, обусловленной повышенным содержанием продуктов разрушения фибрина.

Симптоматика ДВС-синдрома

Для геморрагического синдрома характерны носовые кровотечения

Клиническая картина заболевания зависит от темпа развития, площади поражения, стадии. Например, при поражении лёгких, печени появляются характерные кровотечения и кожные изменения.

Но если заболевание имеет острую или хроническую форму поставить точный диагноз по симптоматике проблематично.

К основным клиническим проявлениям синдрома относят распространение тромбоза, кровоточивость и недостаточность поражённого органа.

Кожные покровы снабжены большим количеством мелких капилляров, поэтому практически всегда вовлечены в процесс. На них хорошо заметны следы геморрагической сыпи, которая появилась из-за небольшого кровоизлияния, очаги омертвения клеток на лице или конечностях.

Геморрагический диатез при поражении лёгких сопровождается дыхательной недостаточностью, которая проявляется одышкой, кратковременной остановкой дыхания, отёками лёгких.

Со временем ткани лёгких разрушаются, а на их месте образуется рубцовая ткань.

Отложение жиров в сосудах почек характеризуется почечной недостаточностью. У больного диагностируются нарушения в образовании мочи или её полное отсутствие.

Острая надпочечная недостаточность проявляется резким ухудшением состояния больного, тяжёлыми поражениями со стороны нервной системы, высокой температурой, резким падением артериального давления, изменением стула, рвотой.

Когда поражаются мелкие сосуды головного мозга, отчётливо проявляются неврологические расстройства. Проявляются они утратой сознания, нарушением чувствительности и подвижности, искажённым восприятием окружающего мира.

Для геморрагического синдрома характерны носовые кровотечения, наличие крови в каловых и рвотных массах, кровоточивость из ран после оперативного вмешательства или инъекций. Очень часто у больного диагностируются кровотечения во внутренних органах.

Острую форму гемосиндрома определяют по шоковому состоянию пациента, которое протекает с пониженным давлением, частыми обмороками, отёками лёгких и недостатком кислорода. Массивные кровотечения, нарастающая кровоточивость – это основные проявления гемосиндрома.

Подострая форма протекает более благоприятно. Она проявляется незначительными синяками, гематомами, кровотечениями из носа. У больного хорошо заметен мраморный цвет лица, кожа становится холодной.

ДВС-синдром у детей

Профилактика

Предупредить развитие ДВС-синдрома возможно только при устранении тяжелых патологий, на фоне которых он возникает. Для этого применяют:

- адекватное лечение основных болезней;

- менее травматичные оперативные вмешательства;

- ранее устранение признаков шока;

- для пациентов из групп риска тромбоза (пожилые, беременные, с сахарным диабетом, опухолями) не рекомендуется гормональная терапия для контрацепции, аминокапроновая кислота;

- если потери крови менее литра, то вводится альбумин, плазма и ее заменители, но не цельная кровь;

- при инфекциях, гнойных воспалениях антибиотики дополняют средствами с антикоагулянтным действием.

ДВС-синдром возникает при неотложных состояниях и требует срочного выявления. Особенно опасна острая форма, сопровождающаяся массированным тромбообразованием. После первой фазы гиперкоагуляции у пациентов отмечается высокий расход факторов свертывания и повышенная кровоточивость. Если не начато лечение, то исходом может быть шок, кровопотеря и неблагоприятный исход. Для лечения назначается комплексная медикаментозная терапия.

Лечение ДВС-синдрома

Лечение

Этиология

Какие изменения происходят в организме и как это проявляется?

ДВС-синдром характеризуется развитием механизмов торможения, которые должны работать для предотвращения кровотечения (гемостаза). Функции, которые влияют на тромболизацию крови, наоборот, начинают стимулироваться организмом, в то время как механизмы, которые должны уравновешивать весь процесс, уменьшаются.

Уже упоминалось, что процесс развития недуга проходит в несколько этапов, каждый из которых отличается определенной симптоматикой и процессами.

- Первая стадия характеризуется началом процесса чрезмерного свертывания крови у больного и образованием тромбов (сгустков) в сосудах. В организме вырабатывается повышенное количество тромбопластина, который направлен именно на аналогичное воздействие на частички крови. Это становится причиной развития процессов повышенного свертывания. Первая стадия развития ДВС-синдрома может длиться разный временной промежуток, начиная от нескольких минут и часов (при остром течении) и заканчивая месяцами, когда диагностируется хронический ДВС синдром.

- Вторая стадия проявляется острой нехваткой в крови пациента плазменных частиц, которые имеют свертывающий потенциал (тромбоциты, фиброген).

- Критической считается третья стадия развития заболевания, в период которого происходит повторное достижение высоких показателей свертывания крови, а весь гемостаз приходит в состояние несбалансированности.

- Последняя, четвертая, стадия характеризуется как восстановительная. В это период приходят в порядок все процессы гемостаза. Органы и ткани пациента имеют характерные некротические изменения.

Тромбогеморрагический синдром своей симптоматикой будет проявляться тем нарушением, которое повлекло за собой его развитие. Клинические проявления заболевания зависят и от быстроты его развития – в каком состоянии находится гемостаз у пациента, а также стадии самого патологического процесса.

ДВС синдром – симптомы острого течения будут следующими:

- быстрое распространение по организму пациента патологического процесса;

- падение артериального давления;

- пребывание больного в шоке;

- потеря сознания;

- острая недостаточность работы дыхательной системы, что происходит из-за отека легких;

- быстрое нарастание кровопотери (из носа, матки у женщин, органов ЖКТ);

- разрушение тканей поджелудочной железы;

- в сердце возможны очаги дистрофии ишемической мышцы.

При возникновении синдрома в послеродовой период или в процессе родов все вышеперечисленные симптомы развиваются очень быстро.

Подострое состояние характеризуется такими клиническими проявлениями:

- появление высыпаний на теле геморрагического типа;

- на коже наблюдаются также синяки и достаточно крупные гематомы, при этом она бледная и холодная;

- при получении травмы с повреждением покровов происходит усиленная кровопотеря;

- наблюдается кровоточивость слизистых оболочек;

- могут быть замечены также примеси крови в биологических жидкостях пациента (моче, поте, слезах);

- отечность и наполненность кровью внутренних органов.

Хроническая форма протекания болезни имеет скрытую симптоматику, при этом больной не высказывает особых жалоб на свое общее самочувствие и может даже и не догадываться о развитии патологических процессов в гемостазе. Но при прогрессировании недуга симптоматика рано или поздно даст о себе знать.

К другим симптомам ДВС-синдрома можно отнести:

- более длительное заживление ран у больного;

- присоединение гнойных инфекций;

- формирование грубых рубцов в местах повреждения.

Тромбоз: норма или патология?

Для того чтобы разобраться, в чем же причина и каковы механизмы возникновения такого тяжелого нарушения как ДВС-синдром, нужно знать основные этапы свертывания крови.

Человек постоянно сталкивается с риском возможных травм, от мелких царапин или порезов до серьезных ранений, поэтому природой предусмотрен специальный защитный механизм – тромбоз, то есть образование кровяного свертка в месте повреждения сосуда.

В организме существует две противоположно направленные системы – свертывающая и противосвертывающая, правильное взаимодействие которых способствует тромбообразованию в случае необходимости, а также жидкому состоянию крови в сосудах при отсутствии каких-либо повреждений. Эти системы гемостаза играют очень важную защитную роль.

Образование тромба

При нарушении целостности сосудистой стенки происходит активация свертывающей системы, целый каскад реакций которой и приводит к образованию тромба (сгустка в просвете сосуда или камере сердца). Непосредственное участие в этом принимают белки плазмы, в частности фибриноген, а также тромбоциты, факторы свертывания, образующиеся в печени, и различные ферменты. Результатом является формирование свертка крови, закрывающего дефект сосудистой стенки и препятствующего дальнейшему кровотечению.

Для поддержания жидкого состояния крови и препятствия бесконтрольному образованию тромбов существуют специфические антитромботические механизмы, реализуемые действием так называемых антикоагулянтов – веществ, предотвращающих возникновение массивного тромбоза (белки плазмы, протеолитические ферменты, эндогенный гепарин). Кроме того, препятствием тромбозу является быстрый кровоток и так называемый фибринолиз, то есть растворение белка фибрина и удаление его из сосудистого русла при помощи ферментов, циркулирующих в плазме крови и выделяемых лейкоцитами, тромбоцитами и другими клетками. Остатки фибрина после его разрушения поглощаются лейкоцитами и макрофагами.

При изменении взаимодействия компонентов системы гемостаза при различных заболеваниях и травмах, происходит дискоординация в работе свертывающей и противосвертывающей систем, что способствует массивному неконтролируемому тромбообразованию наряду с кровотечениями. Эти механизмы составляют основу патогенеза ДВС-синдрома, являющегося угрожающим жизни осложнением.

Диагностика ДВС-синдрома

Для установления ДВС-синдрома необходимы тщательный сбор анамнеза с поиском этиологического фактора, анализ клинической картины и данных лабораторных исследований (общего анализа крови и мочи, мазка крови, коагулограммы, паракоагуляционных проб, ИФА)

Важно оценить характер кровоточивости, уточнить стадию коагулопатии, отражающую глубину нарушений

Для ДВС-синдрома характерна петехиально-гематомная кровоточивость, геморрагии сразу из нескольких мест. При малосимптомном течении гиперкоагуляция выявляется только лабораторными методами. К обязательным скрининговым тестам относятся определение количества тромбоцитов, фибриногена, АПТВ, протромбинового и тромбинового времени, времени свертывания по Ли-Уайту. Исследование маркеров внутрисосудистого свертывания — РФМК и ПДФ, D-димера методом ИФА и паракоагуляционных проб помогает подтвердить ДВС-синдром.

Критериями ДВС-синдрома являются наличие фрагментированных эритроцитов в мазке крови, дефицит тромбоцитов и фибриногена, повышение концентрации ПДФ, падение активности антитромбина III в сыворотке крови, удлинение АПТВ и тромбинового времени, отсутствие образования или нестабильность сгустка или in vitro. Выполняется оценка функционального состояния «шоковых органов»: легких, почек, печени, сердечно-сосудистой системы, головного мозга. ДВС-синдром необходимо дифференцировать от первичного фибринолиза, других коагулопатических синдромов.

Диагностика

Проводится диагностика свертывания крови и нарушения фибринолиза.

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА.

| показатель | норма | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | 4 фаза |

|---|---|---|---|---|---|

| время свертывания | 5-12 | менее 5 | 5-12 | более 12 | более 60 |

| лизис сгустка | нет | нет | нет | быстрый | сгусток не образуется |

| число тромбоцитов | 175-425 | 175-425 | менее 120 | менее 100 | менее 60 |

Гиперкоагуляционная фаза ДВС-синдрома

При наличии заболевания или состояния, которое может вызвать гиперкоагуляционный синдром, необходимо определить ряд лабораторных показателей коагулограммы и тенденции их изменения с течением времени. АЧТВ может сокращаться, уровень тромбоцитов падает, уровни D-димеров, тромбин-антитромбиновых комплексов, фрагментов протромбина растут.Гипокоагуляционная фаза ДВС-синдрома

Для этой фазы характерно сочетание геморрагических проявлений в результате полной несвертываемости крови с выраженной полиорганной недостаточностью. Лабораторные показатели на этой стадии демонстрируют выраженную гипокоагуляцию: сгусток в пробирке не образуется, резко удлиняется АЧТВ и ПВ, снижается уровень антитромбина III, в крови резко повышается уровень D-димеров, развивается выраженная тромбоцитопения, и тромбоциты перестают полноценно агрегировать (тромбоцитопатия ДВС-синдрома).

Лечение

единой тактики лечения ДВС-синдрома на сегодняшний день нет

Важно как можно раньше устранить причинный фактор, вызвавший развитие тромбогеморрагического синдрома, это будет этиотропным направлением лечения:

- Адекватная антибиотикотерапия при гнойно-септических осложнениях;

- Своевременное восполнение объема циркулирующей крови при кровопотере;

- Поддержание функции сердечно-сосудистой системы и артериального давления при различных видах шока;

- Профилактика осложнений и своевременная хирургическая помощь в акушерской практике;

- Адекватное обезболивание в случае различных повреждениий и травматического шока и др.

Основные направления патогенетического и симптоматического лечения:

- Антикоагулянтная терапия;

- Использование фибринолитиков и антифибринолитических препаратов в зависимости от фазы заболевания;

- Ззаместительная инфузионная терапия;

- Улучшение реологических свойств крови, использование препаратов для нормализации микроциркуляции;

- Экстракорпоральная детоксикация.

Важным принципом лечения ДВС-синдрома является применение антикоагулянтной терапии. Наиболее часто для этих целей используется гепарин, который восстанавливает нормальную свертываемость крови, препятствует образованию тромбов и способствует удалению уже образовавшихся, тем самым улучшается функция пораженных тканей и органов.

Для устранения дефицита факторов свертывания крови проводится заместительная инфузионная терапия. Оптимальным препаратом для этих целей является свежезамороженная плазма. Вместе с ней можно вводить также гепарин, ингибиторы протеаз (снижают активность ферментов и предотвращают развитие гипокоагуляции, препятствуют развитию шока – контрикал, гордокс).

Для улучшения микроциркуляции в тканях применяют аспирин, трентал, курантил и т. д., а также введение реологических растворов (реополиглюкин, волювен).

Очень важны в комплексной терапии ДВС-синдрома методы экстракорпоральной детоксикации – плазмаферез, цитаферез, гемодиализ.

В целом, терапия ДВС-синдрома представляет собой очень сложную задачу, а иногда решение о схеме применения препаратов и их дозировках должно приниматься в считанные минуты.

Необходимо проводить лечение ДВС-синдрома по стадиям, поскольку назначение того или иного препарата целиком и полностью зависит от состояния гемостаза больного в конкретный момент времени. Кроме того, должен осуществляться постоянный лабораторный контроль за показателями свертывания крови, кислотно-щелочного равновесия, электролитного баланса.

Неотложная помощь состоит в купировании болевого синдрома, борьбе с шоком, налаживании инфузионной терапии, введении гепарина в первую фазу ДВС-синдрома.

Больные, у которых был диагностирован тромбогеморрагический синдром, либо имеется высокий риск его развития, должны быть немедленно госпитализированы и помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Смертность при тромбогеморрагическом синдроме по разным данным достигает 70% при III стадии, при хроническом течении – 100%.

Профилактика этого опасного осложнения состоит, прежде всего, в как можно более раннем лечении заболеваний, приведших к его возникновению, а также в восстановлении кровообращения и микроциркуляции в органах и тканях. Только раннее начало терапии и правильная тактика способствуют нормализации гемостаза и дальнейшему выздоровлению.